El tema es la salud, el significado de salud de la persona y la especie humanas

por Hanne Campos

2002

Esta investigación se hizo en grupo, un grupo multidisciplinar de colegas de la psicología, sociología, filosofía, la historia y la antropología, la medicina y la enfermería. Lo llamamos Grupo Articulador ya que su tarea principal es encontrar maneras de articular los diferentes discursos en relación a la salud. El grupo se reunía durante cinco años y medio, dos veces al mes, en un espacio facilitado por la Facultad de Sociología de la Universidad de Barcelona. A lo largo de la experiencia el tamaño del grupo variaba entre 6 y 10 miembros.

También contribuyen a la investigación los llamados Grupos de Experiencia, que son grupos en el lugar de trabajo de algunos de los miembros del Grupo Articulador con los que intentamos compartir las ideas que generamos y probar su utilidad en la práctica diaria.

Ya que la universidad no admite tesis de grupo, la presento como portavoz del Grupo Articulador, aunque, naturalmente, soy en última instancia responsable de la organización e interpretación del material.

El Primer Capítulo trata de las ideas sobre salud en el siglo XX. Durante este período surge una nueva conciencia. Tomamos conciencia de la relación entre salud individual y salud social, y que una no existe sin la otra.

Se produce un desplazamiento desde un enfoque individual de la salud hacia planteamientos que incluyen el contexto natural y socio cultural. Estos nuevos planteamientos comportan explicaciones diferentes de un mismo fenómeno y requieren la articulación entre diferentes teorías y disciplinas.

También empezamos a pensar la salud como un proceso más que un estado; un proceso relacionado con la calidad de vida, con lo que consideramos normal, tolerable, curable o deseable en un determinado contexto social y momento histórico.

Estas nuevas maneras de pensar sobre salud y los nuevos métodos en la asistencia y la educación se resumen en la máxima: «Pensar globalmente, actuar localmente». Prevención y educación se complementan para conservar, conseguir o restablecer un equilibrio armónico entre condiciones biológicas y exigencias sociales y culturales de la vida humana.

También tomamos conciencia de la importancia del lenguaje mismo, del impacto intelectual y emocional de pensar y decir las cosas de una determinada manera. Durante el siglo pasado se produce un ‘giro lingüístico’. Todas las disciplinas desarrollan sus propios lenguajes, lo que comporta una progresiva especialización y tecnificación del conocimiento y crea la urgente necesidad de una visión comprehensiva, global.

La tesis pretende investigar la salud más allá de la enfermedad física, en el contexto más amplio de los significados que damos a la experiencia. Es en el mundo de los sentidos que se genera el malestar. Dar sentido a las cosas nos hace sentir bien, nos da la sensación de unidad y de completud. Pero cada vez que creamos un sentido, excluimos otros que quedan fuera. Estas escisiones forman parte inevitable del funcionamiento del lenguaje y a menudo producen malestar en y entre las personas.

El Segundo Capítulo trata de teorías globales que surgen a la par de esta nueva conciencia. La pregunta es: ¿En qué marco de referencia global se insertan todas estas ideas nuevas y diversas?

Las respuestas surgen en tres líneas de pensamiento: 1. la concepción del todo, de un todo global; 2. la concepción de sistema; y 3. la idea de cambio, que se refiere a la relación dinámica entre el todo y sus partes. Estas tres concepciones surgen del ámbito de la biología, la fuente del cambio que llamamos vida. Según la tesis, la idea de cambio o más bien la posibilidad de cambio, la convicción de que las cosas pueden cambiar es un factor esencial en la experiencia de salud.

En la tesis presento autores y circunstancias históricas que dan origen a estas nuevas maneras de concebir el mundo humano. Goldstein, Selye y Bertalanffy son los nombres. La época es la década de los años treinta del siglo pasado.

La idea de totalidad implica: 1. la idea de las partes que la componen; 2. la idea de frontera que separa las partes entre sí y la totalidad de lo que no es; y 3. las concepciones mismas de totalidad, partes y frontera que son el resultado de una pre-concepción sobre lo que en cada caso se presenta como figura y fondo.

La idea de sistema, por otro lado, surge porque empezamos a observar que existen dos clases de sistemas; unos son cerrados y se encuentran en un estado estable —como los químicos— y otros que son abiertos y se encuentran en un estado cuasi-estable que importan materiales de su entorno y los metabolizan —como es el caso de todos los sistemas humanos que importan energía en forma de alimento e información.

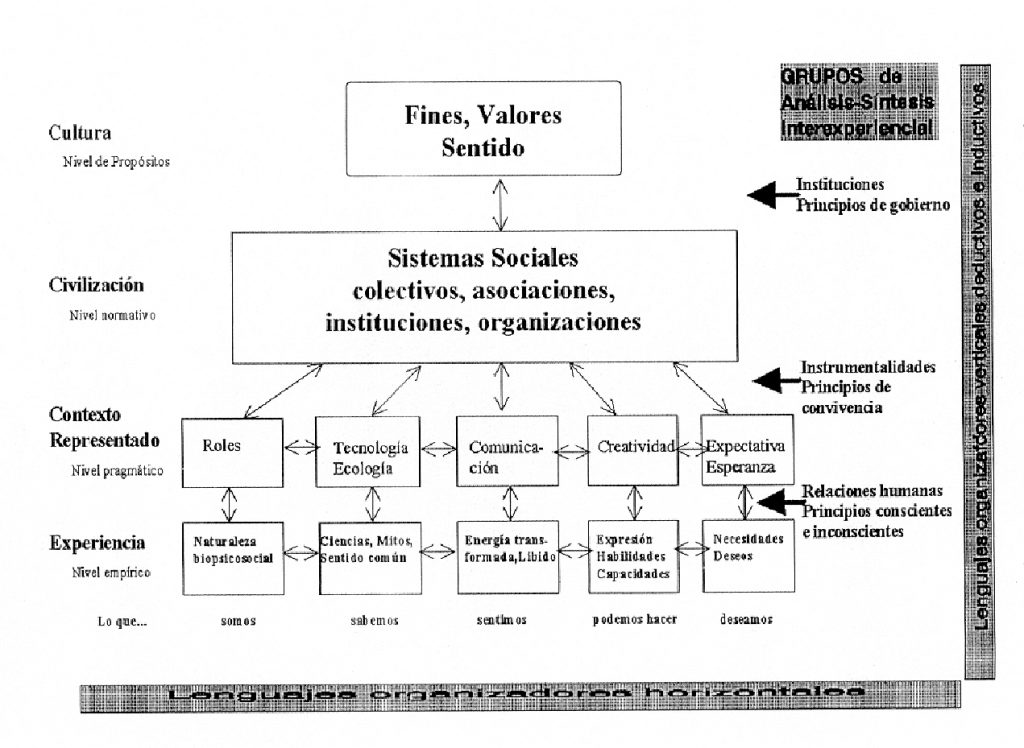

Con ocasión de este trabajo multidisciplinar de la tesis, me acordé de un esquema sistémico de los años setenta de Erich Jantsch, parte de su trabajo titulado «Education for Design», haciendo referencia a “Una educación que incluya su propio rediseño y auto-organización continua»). Jantsch en aquel entonces era Asociado de Investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley.

Representación de Sistemas de Múltiples Niveles de la Experiencia Humana Total y la Actividad Motivada

La propuesta de Jantsch evidencia tanto las innovaciones como las dificultades de una concepción sistémica.

Hay tres innovaciones principales:

- La primera tiene que ver con que la teoría de sistema es una crítica constructiva del pensamiento científico lineal-causal: Nos da nuevas posibilidades de plantear problemas que habitualmente planteamos de manera dicotómica —blanco o negro. La organización jerárquica de lo sistémico permite que se planteen en términos de diferencias dinámicas —blanco-negro

- La segunda tiene que ver con la cuestión del cambio. Los sistemas se desarrollan. La dinámica entre las partes y el todo, y del todo y su entorno, nos permite constatar una dirección o finalidad. A partir de aquí cabe preguntarse desde dónde y en función de qué se decide, o no se decide, la finalidad, la dirección o la autorregulación de un sistema. Además, reconocemos que los cambios de los sistemas abiertos son irreversibles.

- La tercera innovación tiene que ver, una vez más, con el lenguaje. El sistema por antonomasia es el del mismo lenguaje. Los sub-sistemas se plasman en lenguajes y discursos organizados de manera característica en diferentes niveles de la experiencia humana. Este hecho promueve un giro en la investigación de sistemas humanos, que solía realizarse exclusivamente según los modelos de las ciencias naturales—físicos, matemáticos, estadísticos, etc.

Hay dos dificultades principales:

- Las propuestas de la teoría general de sistemas hacen inevitable una reforma pedagógica tanto de contenidos como de formación de profesionales. Sin desarrollo de principios básicos interdisciplinarios, sin formación de científicos generalistas y sin estudios integrativos no es posible ni la comprensión ni el abordaje global de la realidad humana.

- La concepción sistémica hace imprescindible una organización sistémica inter-experiencial para asegurar la posibilidad de cambio de consciencias y de culturas en términos de determinados propósitos, fines y valores.

En uno de mis trabajos de la época investigo las ideas sociológicas y psicológicas del concepto de cambio. Resulta que ambos campos teóricos coinciden en que se dan dos tipos de cambio: un cambio «en» y un cambio «de». El primero se relaciona con procesos reproductivos «dentro de un sistema», el segundo con procesos transformativos «del sistema mismo». En cuestiones de salud, a veces es suficiente promover cambios en el sistema —sacando el apéndice, por ejemplo— y a veces hacen falta cambios que conciernen al mismo sistema —actualmente, uno de los sistemas más difíciles de cambiar es la familia.

En otro de mis trabajos concibo el estrés como sufrimiento de las fronteras entre las partes y el todo organísmico, y la función misma de frontera como función conservadora de la salud. Lo que se llama estrés, Selye originalmente lo denominaba Síndrome General de Adaptación (General Adaptation Syndrome). Cuando se produce estrés lo que está amenazado es la capacidad de adaptación del organismo. Parece que en sociología el concepto de progreso —el tipo de cambio inherente a la agencia humana— últimamente ha sido reemplazado por el de crisis. Tanto el estrés como la crisis solían ser señales de alarma de un fallo en la capacidad de adaptación de un todo organísmico. Me temo que estas señales de alarma se hayan cronificado y hayan vuelto inflexibles a los organismos individuales y sociales e incapaces de adaptar a cambios.

Los Capítulos Tres y Cuatro versan sobre metodología desde el punto de vista de la sociología y la psicología. En el tercer capítulo busco apoyos y legitimaciones en la sociología. En este capítulo se nota que no hice mi licenciatura en sociología. Aparecen lagunas bibliográficas y repeticiones de citas textuales que descubro al preparar esta presentación. De cualquier modo, defiendo este capítulo de la siguiente manera. 1. Los mencionados problemas son inevitables en un trabajo interdisciplinar. Debemos darnos permiso de legítimamente utilizar referentes de diferentes disciplinas. 2. Por otro lado, en la tesis sólo se utilizan referencias y textos que los miembros del Grupo Articulador de hecho traen al diálogo grupal. Esta selección espontánea permite una toma de conciencia y una lectura de los sesgos y limitaciones de un trabajo transdisciplinar. Cuando afrontamos un problema colectivamente, tenemos la experiencia y el saber que traen los miembros del grupo, que no es poco si sabemos utilizarlo. 3. En cuanto a las repeticiones textuales que descubrí al redactar esta presentación, estos evidencian más mi actitud metodológica que la identificación con unas técnicas concretas. Por ejemplo, suscribo que la metodología en ciencias sociales es un espacio continuo de un gradiente de complejidad que va desde el énfasis en la técnica hasta el énfasis en la reflexión metodológica y epistemológica. También estaría de acuerdo en que la praxis es la pragmática misma del lenguaje, en la que el lenguaje es a la vez investigador e investigado en un determinado contexto de comunicación. Asimismo me era grato descubrir que recientes metodologías en sociología integran y asumen nociones recientes de las ciencias físicas y la cibernética.

En cuanto a dispositivos metodológicos me alegró encontrar los conceptos de analizadores históricos y analizadores construidos —instrumentos que creamos en un proceso de cambio— desarrollados por Tomás Villasante, con quien coincidimos en un Symposium de 1996 —donde que el Grupo Articulador presentó un trabajo— y quien más tarde vino a una sesión de nuestro grupo. Otros dispositivos se relacionan con las ideas del conocido psicoanalista Winnicott, autor de la idea de «objeto transicional» —la famosa manta de Linus que sirve como «testigo que une» pero que también permite la separación y diferenciación. Cosa menos conocida es que Winnicott también formuló la idea de «fenómenos transicionales» y «espacios transicionales» como el modo y el lugar de la experiencia cultural transformadora. Me parecen conceptos útiles en el trabajo inter- y transdisciplinar.

En el Cuarto Capítulo, terreno más seguro para mí, informo sobre los métodos grupales de análisis. Estos alimentan las bases teóricas y prácticas de un grupo de análisis, aunque el grupo de análisis se diferencia de los métodos grupales de análisis en cuanto se propone principalmente como instrumento de investigación social de la relación entre individuos y grupos a todos los niveles de la experiencia humana.

Aporto los siguientes datos históricos. 1. Los métodos grupales de análisis surgen a partir de las dos guerras mundiales cuando por primera vez se conceptúan los conflictos en términos «mundiales» y se buscan referentes globales también a otros niveles teóricos y prácticos. 2. Los métodos grupales surgen como un más allá del psicoanálisis, epígono del pensamiento centrado en el individuo. Asimismo queda claro desde el principio que este paso requiere cambios de segundo orden, que después de todo un siglo no acabamos de dar. Existe una presión constante de convertir el pensamiento grupal en teorías más o menos totalitarias, útiles en tareas terapéuticas centradas en los individuos y llevadas a cabo desde una posición de experto. 3. Esto métodos llevan la impronta de una interdisciplinaridad connatural entre psicología y sociología y son, en mi opinión, el imprescindible sostén de cualquier investigación transdisciplinar cuya estructura, función y dinámica han de tenerse en cuenta como datos de la misma investigación.

Los capítulos quinto y sexto tratan de los grupos que sostienen la investigación: el Grupo Articulador y los Grupos de Experiencia. El material generado se recoge en 5 Secciones de Apéndices

En relación al Grupo Articulador, Apéndice A es un cronograma de las sesiones, temas y intercambios generales. Apéndice B es una lectura del proceso en seis etapas. Apéndice C incluye documentos propiamente relacionados con el trabajo inter y transdisciplinar del Grupo Articulador. Apéndice D presenta elaboraciones del Grupo Articulador en relación al esquema de Jantsch

En relación a los Grupos de Experiencia, Apéndice E presenta elaboraciones de los Grupos de Experiencia en relación al esquema de Jantsch.

Antes de compartir algunos datos de la investigación con el esquema de Jantsch, anticipo ciertas conclusiones de la investigación:

Villasante señala que: «No basta con dar la palabra a los sujetos en cuestión, más bien es necesario crear las condiciones de un ejercicio total.» Estas condiciones actualmente no se dan en nuestra sociedad. De muestra un botón: Durante la segunda etapa, la tarea del Grupo Articulador se hizo ardua. Justo entonces aparecen comentarios de los miembros sobre sentirse de alguna manera «marginales» en sus lugares de trabajo, e impotentes de cambiar ciertas prácticas malsanas. Por aquellos mismos días, la colega dedicada al diseño gráfico trae al grupo un libro sobre teoría y metodología de la imagen corporativa —realidad, comunicación, identidad e imagen. Esto es justamente la cuestión. El Grupo Articulador no tiene imagen social. No tiene lugar en el pensamiento que sostiene y engloba a la sociedad como un todo. ¿En función de qué concepción global se puede pedir un compromiso de trabajo interdisciplinar? ¿De qué “todo social” forma parte el Grupo Articulador? Mientras la praxis de una transdisciplinaridad no sea sostenida por un grupo que forma parte de un todo real y social, un grupo representativo de un valor asumido colectivamente, la transdisciplinaridad en el sentido de realimentación regular y continua entre pragmática y praxis no es posible.

Sin embargo: El esquema de Jantsch puede ser útil en hacer camino al andar. Hicimos cuatro investigaciones, uno en el Grupo Articulador y tres con los Grupos de Experiencia. En total la investigación cuenta con 36 esquemas completados por los participantes, aunque en esta ocasión sólo tenemos tiempo para echar una mirada a un par de esquemas, a modo de ejemplo.

En el Grupo Articulador utilizamos el esquema para tomar consciencia de los factores ideológicos en el posicionamiento profesional de cada uno, partiendo de los supuestos de que 1) cada discurso profesional implica un modelo del ser humano, una ideología y, en consecuencia, unas ideas sobre lo que es saludable y lo que no lo es; y 2) que somos responsables de los significados que damos a la experiencia y la convivencia. No vale el «Dios ha muerto y todo está permitido». Como profesionales, y también en situaciones importantes de la vida hace falta que nuestra razón se ancle en un punto específico de este sistema que condiciona la experiencia.

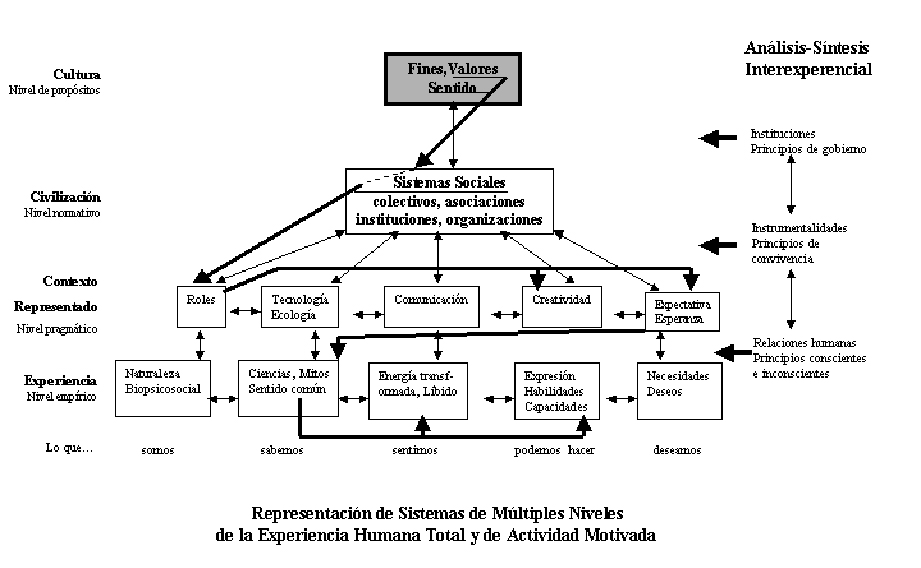

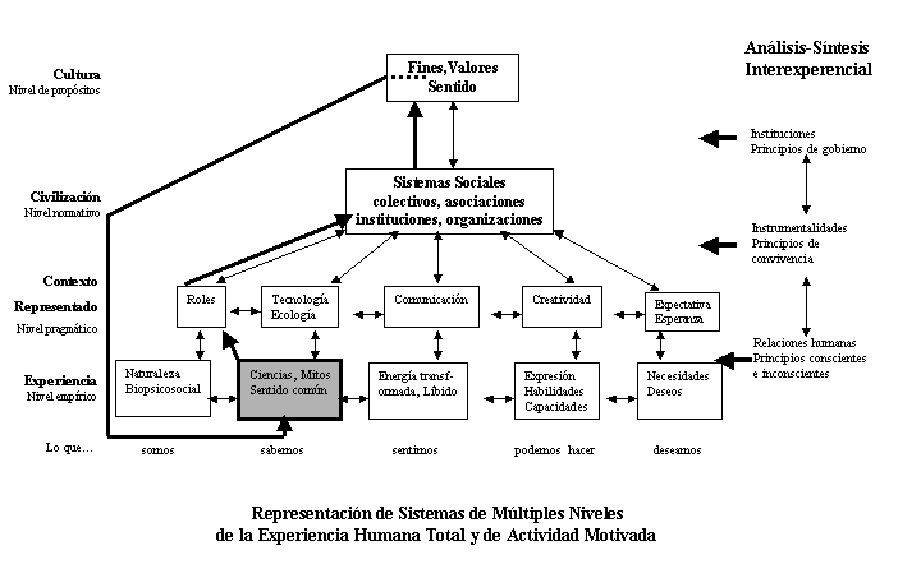

La consigna era: «Escoja un área y sólo uno del esquema como punto de partida de su posicionamiento en el Esquema II de Jantsch. A partir de este lugar, vincule los otros lugares que considera que se relacionan con su posicionamiento profesional. Puede haber lugares que no se vinculen.»

Ejemplos Gráficos 5.3 y 5.4. En el Gráfico 5.3, por ejemplo, la autora se sitúa desde los fines y valores que sucesivamente influyen áreas de los siguientes niveles más próximos, mientras en el Gráfico 5.4 el punto de partida es el saber que alimenta los niveles más próximos hasta llegar a fines y valores que vuelven a influir sobre los saberes.

Gráfico 5.3

Gráfico 5.4

Hay tres investigaciones con los Grupos de Experiencia:

La primera es con Alumnos cursando la asignatura de Problemas Sociales en cuarto de carrera de Sociología. Los alumnos ya estaban agrupados en diez grupos según los problemas sociales elegidos por cada grupo. El objetivo era posicionarse primero en cuanto a la definición del problema y, después, en relación a la intervención. La consigna fue: «Escoja un área y sólo uno del esquema, como punto de partida para la definición del problema. A partir de este lugar, vincule los otros lugares que considera que están relacionados. Puede haber áreas que no se escogen en este proceso de definición.»

Cuatro de los diez grupos escogen problemas relacionados con la transformación familiar y la problemática de la mujer; todos partiendo de un punto al nivel empírico de conocimientos, motivaciones y capacidades. El grupo que elige el problema de «minorías» no traza recorrido alguno, simplemente encuadra y marca el nivel de valores, propósitos y sentido. Más claro imposible.

La segunda experiencia es con trabajadores sociales con cinco a diez años de experiencia profesional en un «Taller de reflexión sobre marcos de referencia en la práctica profesional e intervención en la comunidad». El objetivo es posicionarse en relación al diagnóstico de un caso clínico y, después en relación a la intervención. Lo interesante es que los cuatro grupos muestran cuatro posiciones diferentes ante la posibilidad de analizar su trabajo desde la perspectiva profesional o desde la perspectiva del usuario/a. Este resultado pone en evidencia la falta de hábito de definir de forma consciente desde qué lugar realizamos el diagnóstico o la intervención, algo que es difícil, pero es posible y hasta saludable hacerlo.

Tercera experiencia fue en relación al trabajo multidisciplinar con un grupo de fisioterapeutas docentes que participaban en el curso universitario de verano sobre «Fisioterapia: Trabajo multidisciplinar entre realidad y ficción». Los fisioterapeutas son un colectivo naturalmente bien situado para un trabajo multidisciplinar: Pasan muchas horas con el paciente, se enteran de su circunstancia vital y laboral y tienen contacto los médicos especialistas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, etc. Pero, sufren, entre otras muchas cosas, la presión de la corporación médica para hacer de la fisioterapia y la rehabilitación una especialidad médica… Bueno una larga historia…

Este grupo de fisioterapeutas docentes no solamente manifestó el síntoma de su propia profesión sino también cargaron con el síntoma de esta tesis: es decir, las dificultades e impedimentos para lograr un abordaje multidisciplinar. Se hicieron cuatro grupos y entregaron cuatro recorridos a los que pusieron los siguientes títulos: «Caso de la fisco-persona-equipo», «Un caso que no se da a menudo», «Un recorrido ideal», y «un caso inventado». Los posicionamientos de los cuatro grupos ponen de relieve la realidad de esta ficción del trabajo multidisciplinar y su falta real. Significativamente el tema que una médico del Grupo Articulador escogió para una conferencia al grupo fue «el dolor».

A modo de conclusión

Ninguna ideología asegura la salud, y el conflicto no necesariamente es malsano. Lo importante es tomar consciencia de dónde colocamos las ideologías y dónde los conflictos, explicitando las opciones y asumiendo que las decisiones son necesarias, a menos que dejemos que las circunstancias decidan por nosotros.

Para que pueda haber un sentimiento de bienestar, este sistema simbólico que determina nuestra experiencia vital necesita un punto de anclaje, un garante, declaradamente religioso o no. En todo caso, son los mismos seres humanos que han de ocupar el lugar de garante para facilitar los procesos constructivos y controlar la transformación de los efectos destructivos del funcionamiento simbólico.

Un problema importante es la parte inevitablemente inconsciente o no consciente del conflicto y cómo dominarlo. El conflicto no se puede eliminar como se elimina un virus o se pretende eliminar cualquier enfermedad física. Hacen falta espacios donde en un análisis regular y continuo poder cuestionar tanto los aspectos conscientes como los inconscientes de los conflictos que nos angustian. La tesis propone tanto lugares como métodos de un tal análisis; lugares sociales de salud, donde podamos tomar conciencia de las escisiones y donde una y otra vez podamos articular nuevos significados, integrando las partes escindidas y creando el sentimiento de bienestar.

Leer tesis completa: